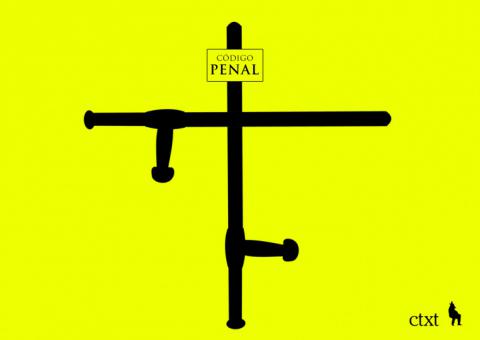

¿Hace falta la cadena perpetua?

En 2015 se reintrodujo la cadena perpetua en España con el nombre de prisión permanente o perpetua –revisable, como no puede ser de otro modo en Europa en virtud del art. 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta involución en el proceso de humanización de nuestro sistema de penas (que reintroduce una pena que había desaparecido en España en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera) fue recurrida al Tribunal Constitucional por la casi totalidad de los grupos parlamentarios del momento (GP Socialista, GP Catalán de Convergencia i de Unió, GP de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, GP de Unión Progreso y Democracia, GP Vasco (EAJ-PNV) y GP Mixto (Bloque Nacionalista Galego, Nueva Canaria y Compromís-Q), al considerar que no es compatible con los arts. 10, 15, 17, 25.1 y 25.2 de la Constitución. La resolución aún está pendiente.

Casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria se presentaron a las elecciones con la derogación de la prisión permanente en sus programas. El electorado no puede llamarse a engaño. El PP, un partido que defiende la democracia representativa y denuesta la democracia directa, el partido de las mayorías silenciosas, no debería dar valor legislativo al millón de firmas de firmas recogidas contra la derogación. Tampoco deberíamos nadie ignorarlas o despreciarlas.

En el debate celebrado en el Congreso el 10 de octubre de 2017 para aprobar la tramitación de la Proposición de Ley de derogación de la prisión permanente (presentada por el PNV el 16 de septiembre de 2016), que obtuvo 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones, solo el PP y UPN se pronunciaron en contra de la derogación. Ciudadanos, nadando y guardando la ropa, calificó la prisión permanente como «demagogia punitiva» y se abstuvo. Desde octubre, PP y Ciudadanos, por su mayoría en la Mesa del Congreso, vienen ampliando el plazo de presentación de enmiendas a una Proposición de Ley de dos páginas y media, impidiendo así que se convierta en Ley.

Ahora, en el momento en que se produce una cierta remisión del interés público, respecto al pasado otoño, por el llamado «desafío catalán», aprovechando la aparición del cadáver de Diana Quer –el PP tiene sobrados antecedentes en la utilización de la muerte como instrumento partidista desde el 11 de marzo de 2014– y con la complicidad de los grandes medios de comunicación –por lo general acríticos y reluctantes al conocimiento experto sobre criminología y derecho penal– el Partido Popular quiere defender su opción por la prisión permanente en los medios, en la opinión pública, para ejercer presión sobre la mayoría parlamentaria que acordó tramitar su derogación. Sorprendentemente, aprovechando un delito mediático que en el actual estado de la investigación no parece que pueda dar lugar a tal pena, lo que seguramente anuncia otros debates punitivistas en el futuro.

El PP quiere defender su opción por la prisión permanente en los medios, en la opinión pública, para ejercer presión sobre la mayoría parlamentaria que acordó tramitar su derogación

En mi opinión, la estrategia se basa principalmente en la desinformación, la demagogia y la apelación al sentimiento más que a la razón. No parece razonable que se quiera otorgar al debate en los medios la legitimación para configurar nuestro sistema penal, ocultando y despreciando la opinión de los y las expertas en la materia, cuando es comprobable el nivel de desconocimiento y los falsos mitos sobre el sistema penal que existen en la ciudadanía (al respecto recomendaría la lectura de Desmontando mitos del derecho penal, de la Plataforma Otro derecho penal es posible, o la investigación La sociedad española frente a su sistema penal, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), en la mayor parte de creadores de opinión y en la clase política.

La política criminal en un estado de derecho no puede dejarse en manos de un sector de la ciudadanía cuyas opiniones se construyen y expanden a través de los medios de comunicación; las normas penales no pueden saltar de las tertulias al BOE; requieren el tamiz del análisis científico y de la reflexión política. Sin duda, en el proceso de elaboración de las leyes penales se tiene que escuchar a las víctimas de cualquier delito, pero eso no significa que el legislador tenga que otorgarles legitimidad para dictar en exclusiva la orientación de política criminal a seguir, sobre todo cuando el debate público-mediático está huérfano de una reflexión serena con todos los elementos jurídicos y sociológicos del fenómeno delictivo.

Primero veamos cómo está configurada nuestra prisión permanente o perpetua. Esta pena indefinida se prevé para los delitos de asesinato agravado; homicidio terrorista; homicidio del Rey, Reina, Príncipe o Princesa de Asturias y Jefe de Estado extranjero; y genocidio y lesa humanidad.

El encarcelamiento es de inicio perpetuo, pero puede suspenderse condicionalmente, según los casos, tras un mínimo cumplimiento de 25 a 35 años. La persona penada podrá acceder al tercer grado (semilibertad) en un plazo entre los 15 y 32 años y podrá disfrutar de permisos ordinarios de salida a partir de un periodo que oscile entre los 8 y 12 años. Estas resoluciones no serán decididas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, como es lo habitual en el resto de las penas, sino por el tribunal que impuso la condena. Por ejemplo, si no equivoco los cálculos, el parricida de Moaña, de 42 años, no podrá acceder a permisos al menos hasta 2027, al tercer grado hasta 2037 y a la suspensión de condena hasta 2045 (entonces tendrá 70 años).

La legislación española previgente ya preveía para los hechos más graves penas de hasta 30 años, con un máximo de cumplimiento efectivo de 40 años para los casos de acumulación de varios delitos y penas (aunque hay centenares de personas presas con condenas de más de 40 años de prisión sin el límite máximo referido). Una penalidad de dureza inusitada incluso respecto a los países en los que existe la cadena perpetua, en los que esta es suspendible a partir de 10 o 15 años de cumplimiento. La persona penada a 30 o 40 años podrá acceder a los permisos ordinarios a la cuarta parte; al tercer grado (semilibertad) a la mitad; y a la suspensión del resto de la condena a las tres cuartas partes. Eso si no se le aplica el cómputo sobre la suma total de las penas, en cuyo caso estos plazos podrían ser muy superiores. Realmente, la diferencia con la prisión permanente no es significativa.

La legislación española previgente ya preveía para los hechos más graves penas de hasta 30 años, con un máximo de cumplimiento efectivo de 40 años para los casos de acumulación de varios delitos

No es cierto que exista una normativa sobre la pena perpetua similar en otros países del entorno europeo. Es cierto que esta pena está incorporada con distintos matices a la legislación penal de algunos países europeos: Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, Dinamarca o Irlanda. Pero resulta evidente que la extraordinaria dureza de la legislación penal española previgente (España es el país con la media de tiempo en prisión más alta de Europa y con los índices más bajos de cumplimiento en regímenes abiertos) supuso que la prisión perpetua española sea la más dura de Europa, llevando los plazos de revisión/suspensión más allá de los 25 años que el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) considera un límite razonable.

Por otro lado, el TEDH en el caso Vinter y otros contra Gran Bretaña declaró en su sentencia de 9 de julio de 2013 las penas perpetuas como contrarias al art. 3 del CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humano) si el sistema niega a las personas condenadas el derecho a una revisión real y eficaz de su condena. Lo que nos obliga a plantearnos si el sistema diseñado en nuestro código penal respeta este canon. Dado el horizonte temporal tan lejano al que se difiere la decisión sobre la revisión/suspensión, quizás sería más recomendable una previsión similar, y actualizada, al art. 29 del Código penal de 1870 (así estamos) que establecía que la regla general era el indulto a los 30 años, salvo que hubiera graves circunstancias en contra.

Además, ningún país europeo cuenta con una norma constitucional siquiera equiparable a la establecida en el art. 25.2 CE, en cuya virtud «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social». Quien quiera eliminar este mandato debe ser consciente de que se sitúa fuera del consenso constitucional y debería promover su modificación por la vía reforzada del art. 168 CE. Por cierto, la reinserción no es buenismo hacia el delincuente, es un método y finalidad preventiva eficaz y contrastada para que no reincida.

La cadena perpetua trasciende a lo individual. Cuando el estado incorpora a la legislación criminal una pena de estas características, pone en cuestionamiento nuestra concepción de estado social y democrático de derecho, que se asienta sobre una premisa incuestionable que aparece derivada de la forma política que ha adoptado el estado español en nuestra Constitución y que exige que todo sacrificio de la libertad haya de reducirse a lo absolutamente necesario para conseguir un objetivo que constitucionalmente lo justifique y que, en todo caso, siempre resulte respetuoso con los derechos humanos (una idea por cierto formulada ya por Beccaria en 1764). Por tanto, la cuestión es: ¿es necesaria en España la cadena perpetua?

Parece claro que a efectos de prevención de delitos no. Primero porque la amenaza penal en España ya era de las más contundentes de Europa antes de la reintroducción de la cadena perpetua. Por otro lado, España es un país con unas tasas de delincuencia extraordinariamente bajas. En concreto en los delitos contra la vida, en España mueren por homicidio o asesinato cerca de 300 personas al año, un 30% menos que hace 30 años. Nuestro país es uno de los que tienen tasas de asesinato más bajas no sólo de la Unión Europea, sino del mundo. Por esta causa mueren 0,6 de cada 100.000, habitantes, lejos de la media mundial, que asciende a 5,3. El número de homicidios ha caído en picado. En concreto, de los 1.366 asesinatos que se registraron en 2003 pasaron a poco más de 300 en 2014. En paralelo, la tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes también se redujo considerablemente desde los algo más de 3 puntos que había en 2003, según señaló entonces el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía, a los menos de 1 de la actualidad (Agencia EFE 10-08-2015). Por tanto, la realidad criminológica no parece exigir un incremento penal. Además de que está empíricamente demostrado que el mero incremento de la cuantía de la pena no produce disminución de los delitos. En países con legislaciones penales de excepcional dureza como EE.UU. o Rusia la tasa referida se sitúa en 4,7 y 8,2 respectivamente.

La amenaza penal en España ya era de las más contundentes de Europa antes de la reintroducción de la cadena perpetua. Por otro lado, España es un país con unas tasas de delincuencia extraordinariamente bajas

Además, en el tipo de delincuencia tan grave al que nos estamos refiriendo, tampoco resulta plausible que la cadena perpetua vaya a producir mayor efecto intimidatorio que el sistema de penas vigente hasta 2015.

Hay quien sostiene que las penas se fundamentan también en la denominada retribución, por así decirlo, que el delincuente sufra el mal que merece el mal que ha causado; lo cual por un lado atiende a la necesidad de propugnar un límite máximo (no se puede imponer una pena más grave que la que merezca la gravedad del delito cometido), aunque en algunas expresiones nos aproxima a la mera juridificación de la venganza. Ahora bien, ¿quién y cómo determina qué pena merece una acción sin un parámetro valorativo como pueda ser la necesidad de prevención general o individual?

Otro argumento que se infiere de las declaraciones públicas de estos días se basa en la función inocuizadora de la prisión, esto es, mientras el culpable esté en prisión, no puede reincidir. Pero tampoco en este caso se puede sostener que la cadena perpetua proporcione una mejora perceptible. Partiendo de la presunción de que algunas personas jamás podrán vivir en libertad sin volver a delinquir —hipótesis nunca demostrada, más bien al contrario, aunque cada vez más instalada en el imaginario colectivo; animo a los expertos en la materia a ilustrar sobre la cuestión— el único remedio eficaz es el encierro perpetuo. Sin embargo, a mi juicio se olvidan dos cuestiones. Primero, que esta pena no da más seguridad al respecto que las penas de hasta 30 o 40 años con las que ya contamos. El horizonte de la esperanza de vida no da para más y es difícilmente imaginable la reincidencia en algunos delitos a los 70 o 80 años. Segundo, que nuestra Constitución obliga a los poderes públicos a poner los medios para que una persona pueda reinsertarse. ¿Qué tratamientos están ofreciendo las instituciones penitenciarias para que una persona pueda volver a la sociedad en condiciones de no volver a delinquir? Por otra parte, ¿cómo podrá valorarse dentro de 20 o 30 años si David Oubel [en 2015 mató a sus dos hijas con una sierra radial], por ejemplo, cuando tenga 60 o 70 años, está en condiciones de volver a vivir en libertad sin reincidir? Y si a los 10 o 12 años de prisión se valora que ya no hay «peligrosidad», ¿en qué se fundamentará la oposición a la concesión de permisos o regímenes de semilibertad?

Dado que la reclamación de la cadena perpetua no se basa en las finalidades preventivas en las que se suelen legitimar las penas, los motivos y funciones de la defensa de la prisión perpetua parecen hallarse, en mi opinión, principalmente en los deseos de venganza y en el espejismo de la seguridad total.

Sin duda, una parte de las expresiones públicas son de venganza —reclamada o no como justicia—, esto es, que la persona autora de un crimen execrable sufra lo máximo que sea posible durante el mayor tiempo posible; que merece, si no el mismo mal que ha causado, un sufrimiento equivalente. Algunas de estas demandas se formulan desde el odio, de modo cercano al linchamiento, no solo del autor, sino de su familia, su entorno e incluso su defensa letrada (que no hace sino cumplir con su función constitucional y de servicio público). Ahora bien, ¿cómo se define la pena que merece una acción desde este parámetro? La fórmula de ojo por ojo, diente por diente significó en su momento un límite al terror punitivo del poder: ojo por ojo, diente por diente, pero no ojo por diente. Me temo que en el futuro vamos a seguir necesitando una fórmula limitadora de este cariz; la tendencia que podemos observar nos conduce a la apertura del debate sobre la pena de muerte, aunque obviamente ello nos llevaría completamente extramuros del consenso europeo sobre derechos humanos.

Yo diría que el debate sobre la cadena perpetua cumple también otra función: focalizar única y exclusivamente sobre la maldad del autor la causa del delito. Ello permite exculparnos como sociedad de cualquier responsabilidad (no penal) colectiva. Por ejemplo, ¿qué factores colectivos están favoreciendo la violencia sexual? ¿Acaso no es evidente que la violencia sexual forma parte de la violencia de género? ¿Acaso no es evidente que la sexualización machista de la mujer la desprecia como persona autónoma en lo sexual? ¿Qué políticas de prevención y de igualdad están impulsando los poderes públicos? ¿De qué complicidades con la «ideología» que hay detrás de la violencia sexual somos todos corresponsables?

En mi opinión, el debate sobre la prisión perpetua se está moviendo en el terreno de la promoción de lo que Günther Jakobs bautizó en los noventa como «derecho penal del enemigo»: un no-derecho para no-ciudadanos (no-personas), diferente al derecho penal para ciudadanos-personas; esto es, un no-derecho, sin las garantías sustantivas y procesales propias del «derecho penal común». Definida una persona como no-persona (por ejemplo, terroristas y agresores sexuales), esto es, como ser extraño a esta sociedad porque no puede mantenerse mínimamente dentro de la norma social, en relación con estos delitos/delincuentes, decaen los principios en los que se funda nuestro sistema penal: la proporcionalidad y humanidad de las penas, el objetivo de la resocialización y reinserción social, el derecho a la presunción de inocencia, etc.